Ursprünglich kommt die Kolanuss und ihre vielen Unterarten in beinahe allen Ländern West- und Zentralafrikas vor, in denen die für sie günstigen tropischen Bedingungen herrschen. Cola nitida (die ökonomisch wichtigste Unterart) ist heimisch in Ghana, Sierra Leone, der Elfenbeinküste, Nigeria und Liberia. Heutzutage kommt Kola auch auf dem asiatischen und amerikanischen Kontinent vor und wurde bereits in Angola, Brasilien, Tschad, Kongo, Dem. Rep. Kongo, Äquatorialguinea, Äthiopien, Gabun, Guinea, Indien, Jamaika, Kenia, Mali, Mosambik, Senegal, Somalia, Sudan, Tansania, Togo, Uganda, USA und Simbabwe angebaut.

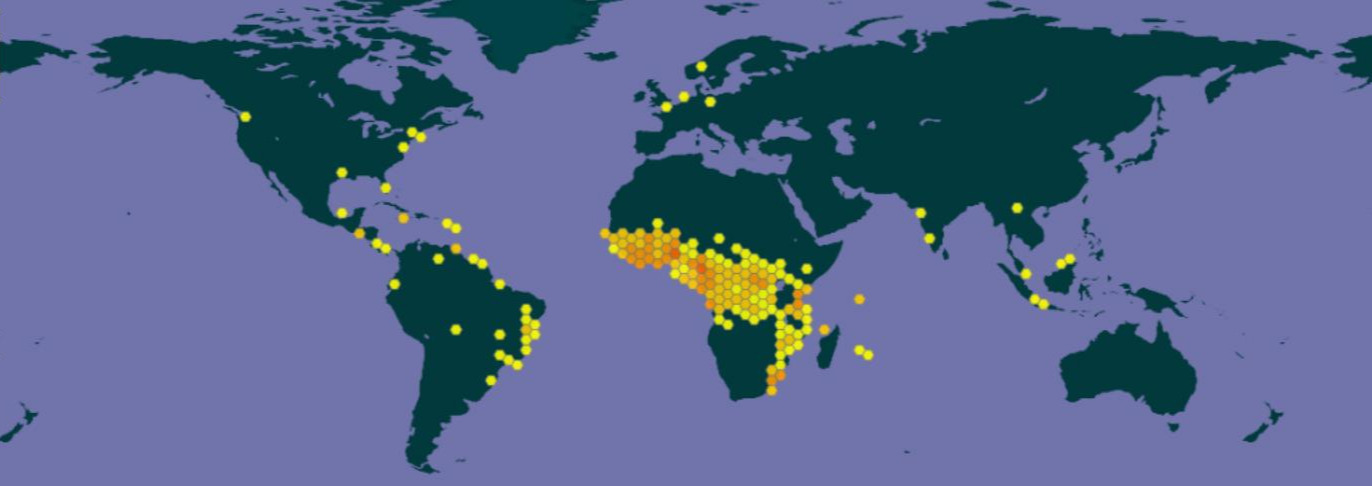

Eine umfassende und aktive Datenbank mit Weltkarte bezüglich der rund 140 Kolaspezies wird vom GBIF zur Verfügung gestellt. Faszinierend ist die Diversität auch in Wuchs, Farbe und Formenvielfalt, wie die dortige Galerie zeigt, was aber nicht Fokus der hiesigen Webseite ist.

Klima

Die Kolanuss benötigt (sub-)tropisches Klima mit Durchschnittstemperaturen von 23°C – 35°C und wächst im Flachland bis zu einer Höhe von maximal 300m. Sie bevorzugt einen Jahresniederschlag von 1200mm bis 1800mm, ist jedoch auch ohne Probleme in der Lage eine längere Trockenperiode zu überstehen, wie es in ihrer westafrikanischen Heimat klimatisch typisch ist. Sie wächst sowohl auf sandigen als auch lehmigen Böden und kommt selten auch in sumpfigeren Gebieten vor. Normalerweise bevorzugt sie aber gut entwässerten Boden. Interessanterweise entwickelt die Kola eine deutlich weiter ausladende Krone und trägt mehr Früchte wenn sie frei stehen kann, obwohl es sich bei ihr um einen Waldbaum des Tieflandes handelt und sie dort auch natürlicherweise wächst.

Verbreitung

Zu ihrer Verbreitung trugen mehrere Faktoren bei. Zum einen wurden und werden die energetisierenden und heilenden Eigenschaften der Kolanuss von der einheimischen Bevölkerung hoch geschätzt. Dies führte dazu, dass sich die Kolanuss zusammen mit der Bewegung afrikanischer Siedler ausbreitete und immer dort vorzufinden war, wo es größere und kleinere Bevölkerungszentren gab. Zum einen geschah dies durch die landwirtschaftliche Nutzung, zum anderen durch den florierenden Handel, welcher sich auf Land- und Seewegen ausbreitete. Weiße Europäer die im Zuge des beginnenden Kolonialismus nach Afrika kamen, lernten dort auch die heimischen Tiere und Pflanzen kennen und schätzten die Kolanuss wegen ihres Koffeingehaltes. Einen zusätzlichen Bekanntheitsgrad erhielt sie durch ihre Verwendung im originalen Rezept der inzwischen weltberühmten Coca-Cola. Auch wenn der Geschmack und das Koffein in diesem Getränk heutzutage natürlich aus anderen Quellen kommen, gibt es noch Limonadenhersteller die die Kolanuss als essentiellen Bestandteil ihrer Kola-Getränke benutzen.

Zu ihrer Verbreitung trugen mehrere Faktoren bei. Zum einen wurden und werden die energetisierenden und heilenden Eigenschaften der Kolanuss von der einheimischen Bevölkerung hoch geschätzt. Dies führte dazu, dass sich die Kolanuss zusammen mit der Bewegung afrikanischer Siedler ausbreitete und immer dort vorzufinden war, wo es größere und kleinere Bevölkerungszentren gab. Zum einen geschah dies durch die landwirtschaftliche Nutzung, zum anderen durch den florierenden Handel, welcher sich auf Land- und Seewegen ausbreitete. Weiße Europäer die im Zuge des beginnenden Kolonialismus nach Afrika kamen, lernten dort auch die heimischen Tiere und Pflanzen kennen und schätzten die Kolanuss wegen ihres Koffeingehaltes. Einen zusätzlichen Bekanntheitsgrad erhielt sie durch ihre Verwendung im originalen Rezept der inzwischen weltberühmten Coca-Cola. Auch wenn der Geschmack und das Koffein in diesem Getränk heutzutage natürlich aus anderen Quellen kommen, gibt es noch Limonadenhersteller die die Kolanuss als essentiellen Bestandteil ihrer Kola-Getränke benutzen.

Außerdem ist die Kolanuss gut als Pionierpflanze geeignet um neue Biotope zu erschließen. Sie ist in der Lage (für eine begrenzte Anzahl an Generationen) sich mit Selbstbefruchtung fortzupflanzen und so kann theoretisch selbst eine Pflanze eine Population gründen, wenn alle anderen Bedingungen gut sind. Außerdem ist sie vergleichsweise wenig anspruchsvoll und beginnt nach etwa fünf bis acht Jahren Samen zu bilden. Desweiteren sind auch ihre Samen sehr gut darauf angepasst wiedrige Bedingungen zu überstehen. Kolasamen weisen auch eine große Varianz in der Keimung auf, was zur Folge hat, dass niemals alle Samen zugleich keimen und so eine höhere Chance besteht, dass zumindest einige der Samen ungeeignetes Wetter, die Saison anderer Pflanzen oder Tiere "verpassen". Zuletzt bleiben die Samen der Kola lange erhalten. Wo andere Pflanzen schnell keimen und den gesamten Nährstoffvorrat ihres Samens verbrauchen um sich einen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu verschaffen, kann Kola lange von ihrem Samen zehren und ist so etwas weniger von regelmäßigem Niederschlag und guter Bodenqualität abhängig, bis sie tiefere Wurzeln ausgebildet hat.

Anbau

Der Anbau von Kola (Cola nitida) findet nicht ausschließlich wie landwirtschaftlicher Anbau, wie wir ihn in Europa kennen, sondern auch in Agroforstsystemen oder Permakulturen im Wald statt. Besitzverhältnisse der Bäume und Flächen sind zwar geregelt, aber landwirtschaftlich nicht genutzte Bäume und Pflanzen wachsen zwischen den Bäumen die beerntet werden, wie es in einem Wald der Fall wäre. Alle Anbaumethoden bringen natürlich ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen mit sich.

Anbau in Plantagen

Für den kommerziellen Nutzen wird Kola oft in Plantagen als Monokultur angebaut, was den Ertrag kurzfristig steigert. Diese Methode ermöglicht eine effiziente Bewirtschaftung, maximale Kontrolle über die Wachstumsbedingungen und erleichtert den Einsatz konventioneller Methoden zur Düngung und Schädlingsbekämpfung. Allerdings kann die Monokultur auf lange Sicht Nachteile mit sich bringen, wie das Auslaugen des Bodens und erhöhte Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten, was wieder eine erhöhte Notwendigkeit für Pestizide und Dünger nach sich zieht.

Agroforstsysteme und Permakultur

Traditionell ist Kola Teil einer Mischkultur, eines natürlichen Ökosystems, was für den ökologischen Landbau bedeutend ist. In Agroforstsystemen können Kakao und Kola gemeinsam angebaut werden. Dabei bietet Kola Schatten für die empfindlichen Kakaopflanzen und trägt zur Bodenverbesserung bei. Die Blätter und organischen Rückstände beider Pflanzen können als Mulch verwendet werden, um den Nährstoffkreislauf zu schließen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Bei der Ernte von Kola und Kakao verbleiben die Fruchtschalen direkt beim Baum, was den Nährstoffgehalt des Bodens weiter fördert. Außerdem können Kola und Kakao in unterschiedlichen Jahreszeiten geerntet werden, was eine ganzjährige Beschäftigung der Bauern nach sich zieht und diese somit finanziell nicht vollständig auf den Erfolg einer Frucht angewiesen sind.

Durch die gemeinsame Anpflanzung können natürliche Feinde von Schädlingen, wie Ameisen, gefördert werden, was den Einsatz von Pestiziden erübrigt. Diese Methode bietet Bauern die Möglichkeit, ihre Einkommensquellen zu diversifizieren und somit wirtschaftlich stabiler zu werden.

Durch die Integration von Kola in Kakaoplantagen und Permakultursysteme können Landwirte nachhaltige und produktive Anbaumethoden entwickeln, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft sind. Diese Ansätze fördern die Biodiversität, verbessern die Bodengesundheit und tragen zu einer nachhaltigen Landwirtschaft bei.

Weiterlesen: Eine Karte bestätigter Vorkommen der Art Cola bereitgestellt durch den GIBF Link

DE

DE  EN

EN